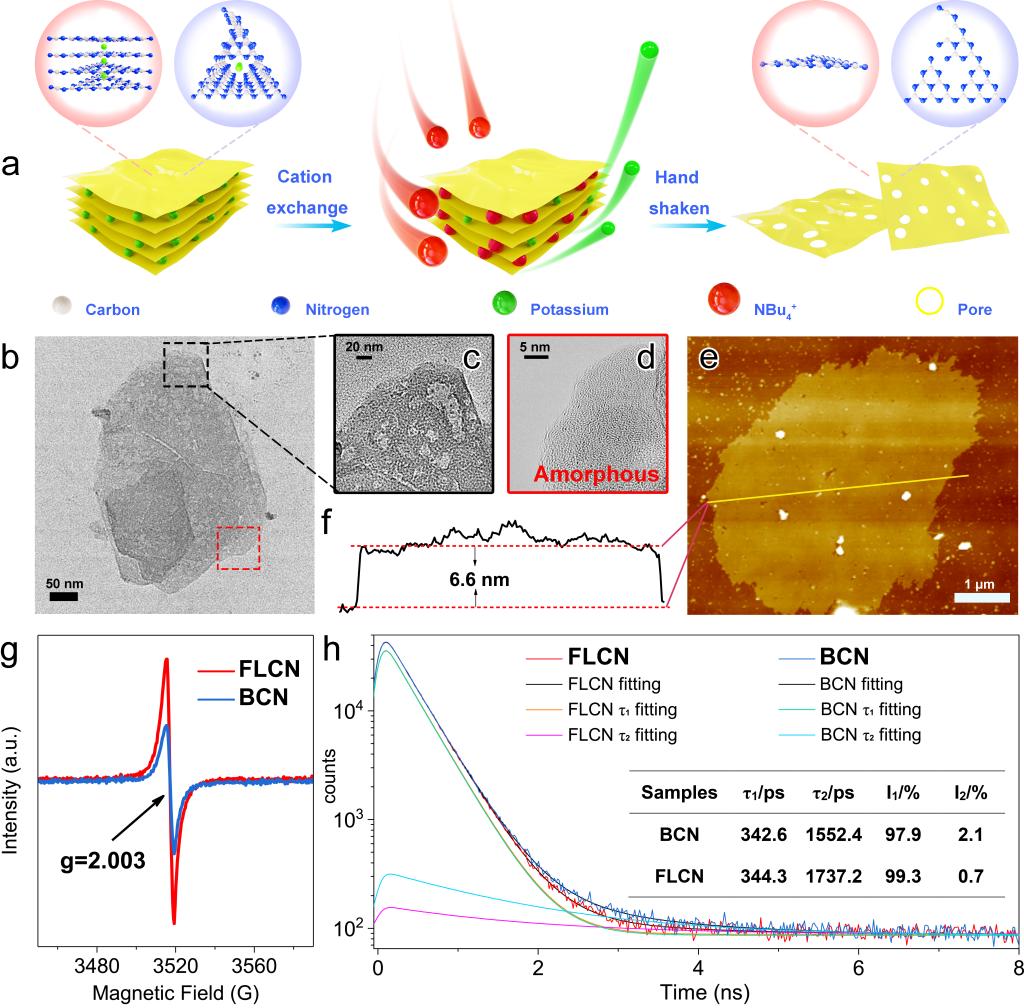

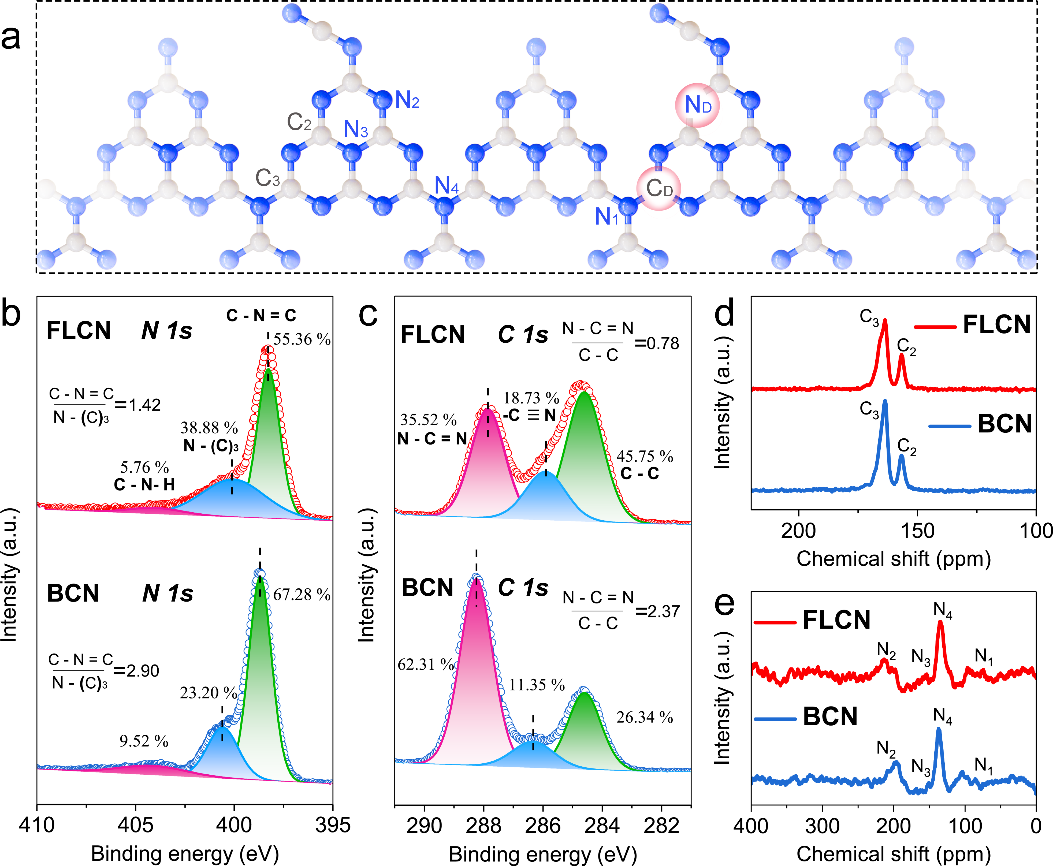

通过有机阳离子剥离块体PHI,研究团队成功制备出超薄PHI纳米片(FLCN)。透射电子显微镜和原子力显微镜显示,FLCN呈现均匀的纳米片结构,厚度仅约6.6 nm。正电子湮没谱、X射线光电子能谱、电子顺磁共振和DFT理论计算等分析表明,剥离过程诱导了PHI基面的碳氮缺陷,形成分子重构活性位点。这种缺陷结构促进了电荷分离与电子局域化,同时产生中带隙态,为一步双电子氧还原路径提供了关键反应位点(图1,图2)。

图1. 催化剂的合成策略及结构表征。

图2. 催化剂的精细结构表征。

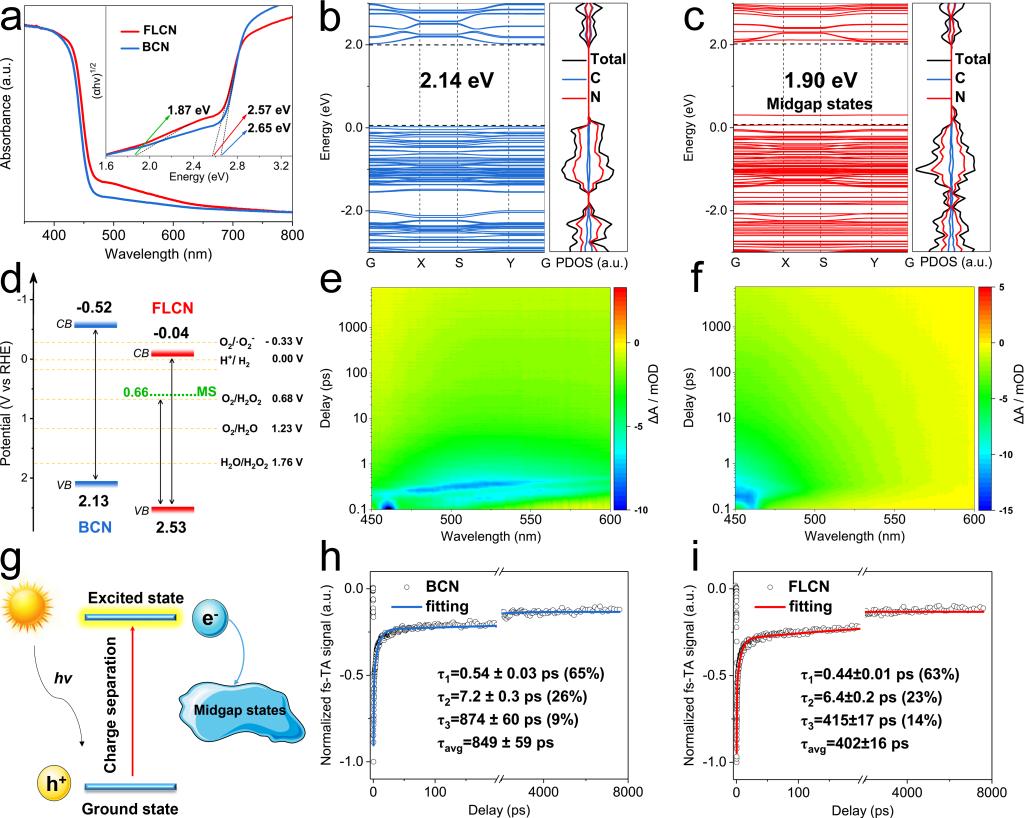

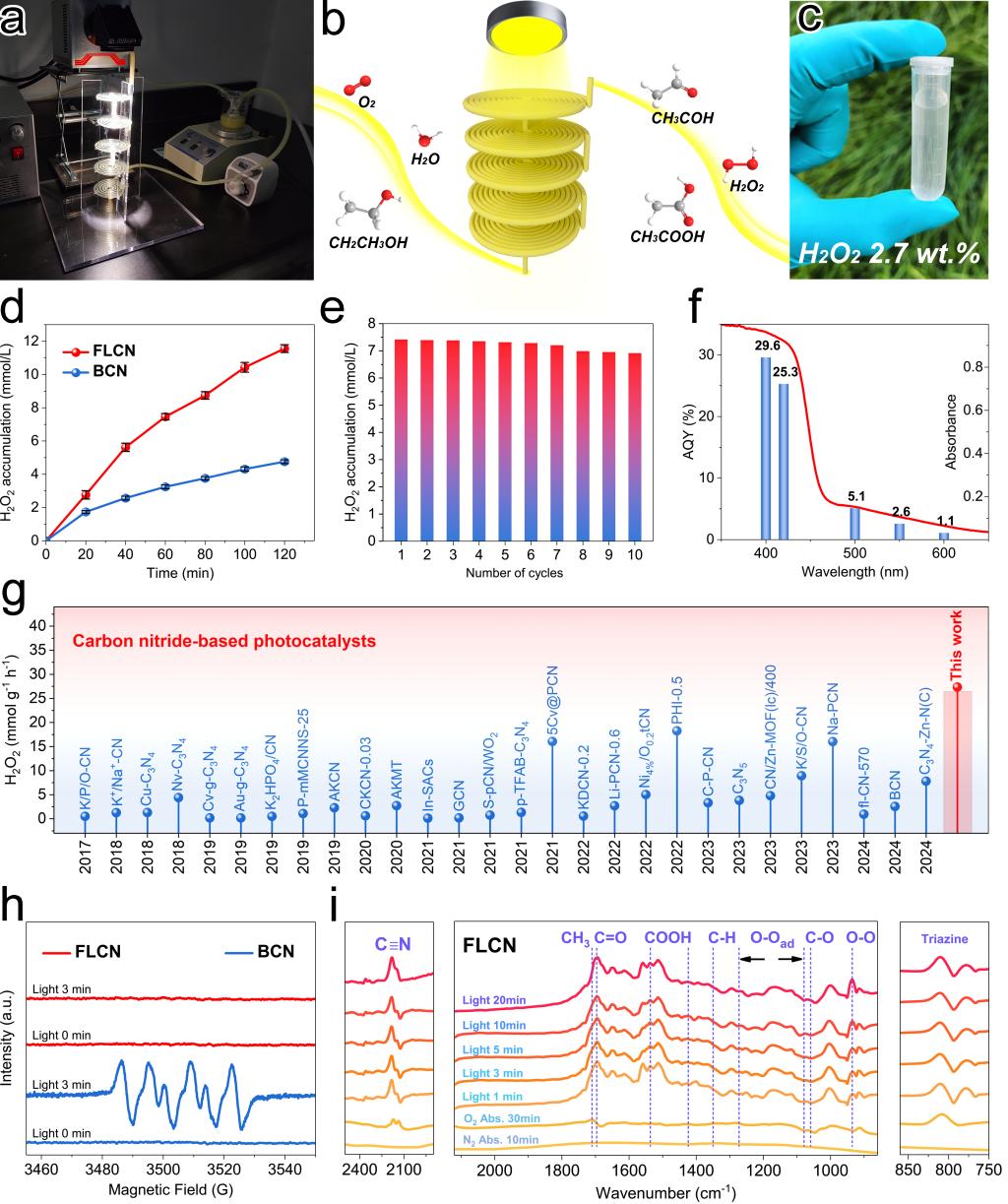

飞秒瞬态吸收光谱和密度泛函理论计算表明,PHI纳米片的分子重构效应增强了光生电荷分离效率并优化了能带结构(图3)。在模拟太阳光照射下,FLCN的H₂O₂产率高达27.35 mmol·g⁻¹·h⁻¹,显著优于传统块体PHI材料(BCN)。团队自主设计的螺旋流动反应器实现了高效传质与光能利用,在36小时循环累积后,H₂O₂浓度达到2.7 wt.%(图4)。

图3. 能带结构与光生电荷动力学研究。

图4. 光催化生产双氧水的性能研究。

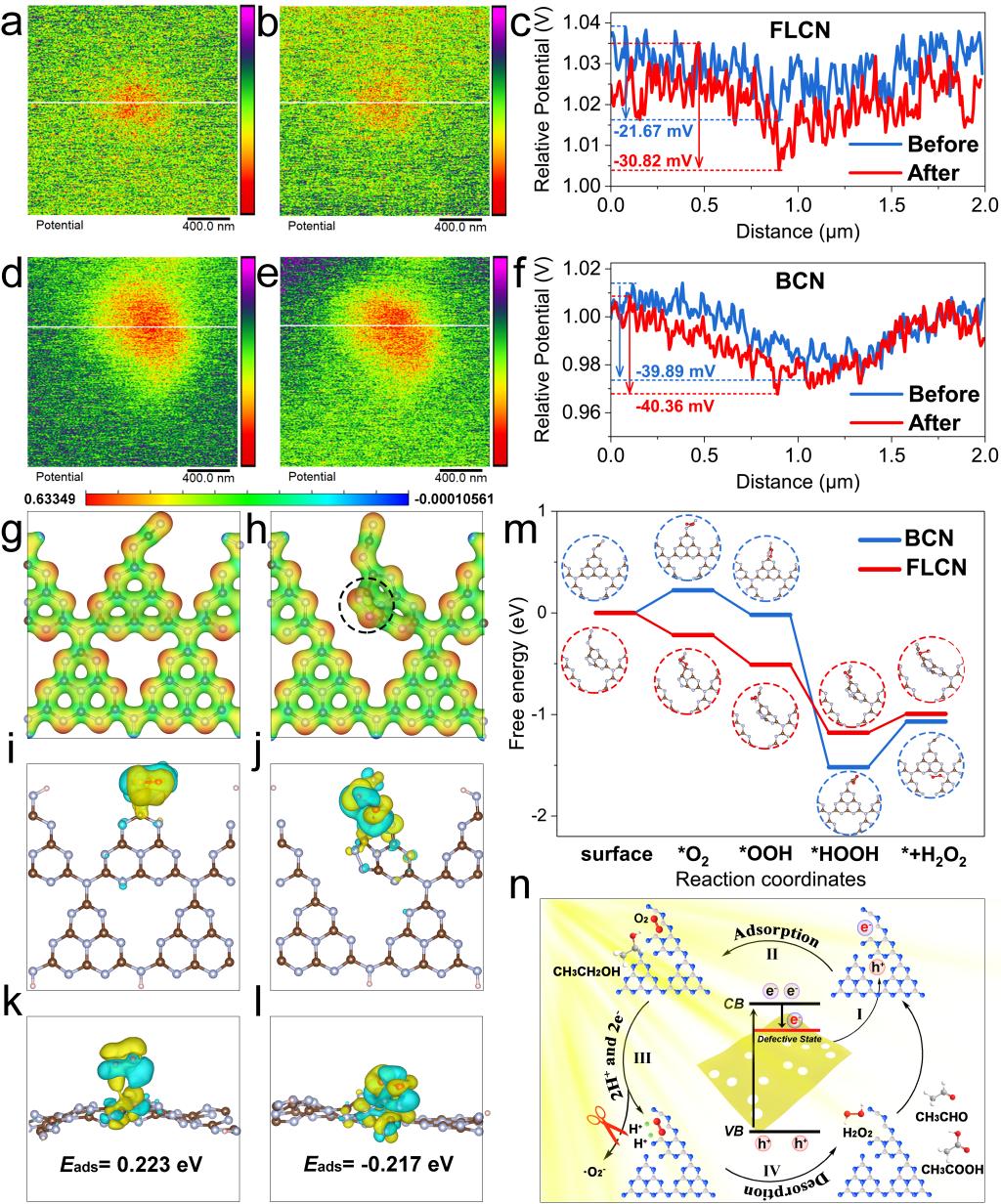

DFT理论计算表明,缺陷位点通过构建局域化电子结构,优化O₂吸附构型,显著降低了氧气质子化过程的能垒,并稳定了*OOH中间体,从而绕过超氧自由基路径,直接通过一步双电子机制生成H₂O₂(图5)。

图5. 光催化机制解析。

该工作通过聚(庚嗪酰亚胺)的分子尺度结构调控,实现了光催化合成医用级H₂O₂的技术突破,为开发高效绿色化工生产工艺提供了理论指导。

黑龙江大学罗梾钰博士、中国科学技术大学吴庆龙博士为共同第一作者。通讯作者为黑龙江大学蒋保江教授,福州大学王心晨教授、方元行副教授,中国科学技术大学张群教授。研究工作得到国家自然科学基金等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202507415